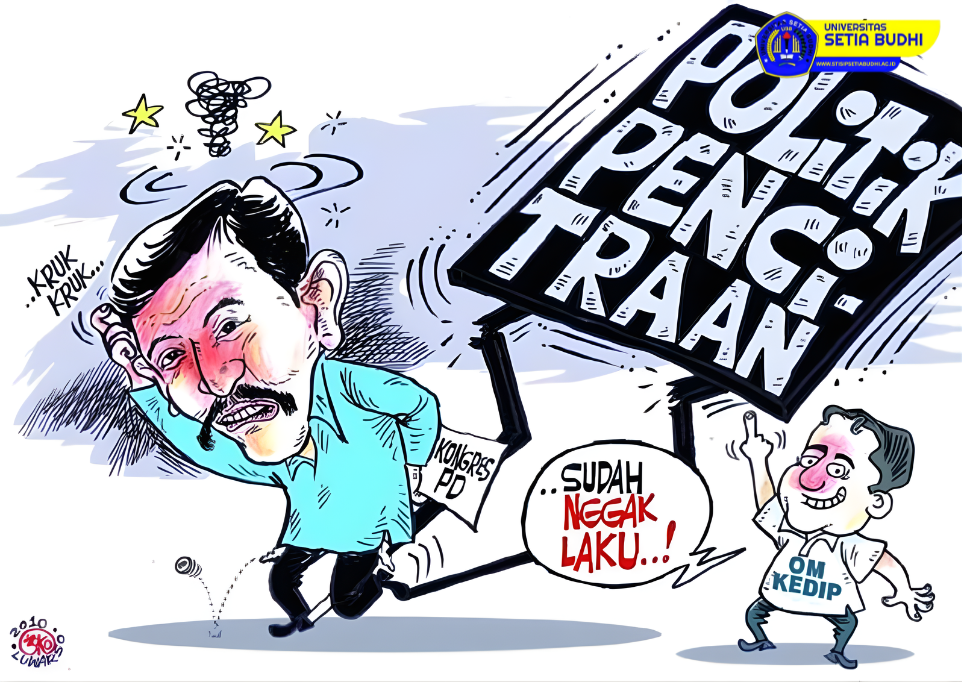

Di tengah hiruk-pikuk media sosial, politik tak lagi hanya dimainkan di podium kampanye atau ruang rapat parlemen. Kini, panggung utamanya adalah layar ponsel—tempat citra dibentuk dalam hitungan detik, narasi dikonstruksi secara real-time, dan persepsi publik bisa berubah secepat viralnya sebuah video. Inilah wajah baru politik pencitraan: bukan sekadar pencitraan kosmetik, tapi strategi komunikasi yang sistematis, terukur, dan sering kali lebih berpengaruh daripada kebijakan konkret.

Bagi mahasiswa ilmu politik, pengamat, maupun aktivis demokrasi, memahami mekanisme ini bukan pilihan—melainkan kewajiban intelektual. Sebab, politik pencitraan bukan hanya soal “jualan image”, tapi soal perebutan makna, pengelolaan kepercayaan, dan pembentukan realitas politik di era informasi.

Berikut lima strategi politik pencitraan di era digital yang kini mendominasi lanskap politik Indonesia—dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi kita.

1. Personal Branding Berbasis Narasi Emosional

Dulu, politisi dikenal lewat rekam jejak atau program kerja. Kini, mereka dikenal lewat narasi personal yang menyentuh emosi: “anak desa yang sukses”, “ibu pejuang keluarga”, “pahlawan rakyat kecil”. Strategi ini sengaja membangun identitas simbolik yang mudah diingat, dihubungkan, dan—yang paling penting—disukai.

Contoh paling mencolok adalah penggunaan konten “hari dalam hidup saya” (a day in my life) di Instagram atau TikTok, yang menampilkan politisi sedang sarapan sederhana, menengok warga, atau bermain dengan anak. Data dari Chartbeat (2024) menunjukkan konten emosional-politik mendapat engagement 3x lebih tinggi daripada konten kebijakan teknis.

Keyword placement: Politik pencitraan di era digital tak lagi menonjolkan ideologi, tapi keakraban emosional.

Yang perlu dicatat: narasi ini sering kali terlepas dari fakta lapangan. Namun, dalam logika media digital, rasa percaya (trust) lebih kuat daripada kebenaran objektif (truth).

2. Mikro-Targeting melalui Data Sosial

Dengan akses ke data pengguna media sosial—usia, lokasi, minat, bahkan riwayat klik—tim kampanye kini bisa menyasar audiens secara hiper-spesifik. Seorang pemilih di Bandung berusia 25–34 tahun yang mengikuti isu lingkungan akan menerima konten berbeda dibandingkan pemilih di Surabaya yang aktif di komunitas UMKM.

Strategi ini dikenal sebagai mikro-targeting, dan telah menjadi tulang punggung kampanye digital sejak Pilkada 2020. Menurut laporan Kominfo (2024), lebih dari 78% tim sukses memanfaatkan algoritma iklan berbayar untuk menyebarkan narasi politik pencitraan yang disesuaikan dengan profil psikografis pemilih.

Masalahnya? Ini memperkuat gelembung informasi (echo chamber), di mana setiap kelompok hanya melihat versi “realitas” yang sesuai preferensi mereka—menggerus ruang dialog publik yang sehat.

3. Viralitas sebagai Pengganti Substansi

Dalam politik digital, menjadi viral sering kali dianggap sama dengan menjadi kredibel. Sebuah video pendek yang menampilkan politisi tersenyum ramah pada penjual bakso bisa mendapat jutaan views, sementara rilis kebijakan rinci tentang reformasi birokrasi—meski substansial—tenggelam dalam arus informasi.

Tren ini mendorong politisi untuk mengorbankan kedalaman demi kecepatan dan keviralan. Mereka lebih memilih membuat challenge TikTok daripada debat publik, atau mengunggah quote inspiratif daripada laporan kinerja transparan.

Keyword placement: Politik pencitraan kini diukur bukan oleh keberanian mengambil keputusan sulit, tapi oleh jumlah like dan share.

Ironisnya, publik—terutama generasi muda—sering kali sadar akan manipulasi ini, tapi tetap terbawa arus karena konten tersebut “nyaman” dan tidak menuntut analisis kritis.

4. Normalisasi melalui Influencer dan Tokoh Agama

Alih-alih berbicara langsung ke publik, banyak politisi kini memilih delegasi narasi kepada influencer, selebriti, atau tokoh agama. Mereka menjadi “juru bicara tak resmi” yang menyampaikan pesan politik dalam bungkus non-politis: konten gaya hidup, kajian agama, atau ulasan budaya.

Contohnya, saat seorang ulama kondang secara tidak langsung memuji “kepemimpinan sederhana” seorang calon, atau saat seorang content creator menyebut “gaya hidup politisi X sangat relatable”. Ini adalah bentuk canggih dari politik pencitraan—karena kritik terhadap narasi tersebut bisa dianggap sebagai serangan terhadap otoritas moral atau popularitas sang influencer.

Strategi ini efektif karena menghindari resistensi terhadap propaganda langsung, sekaligus memanfaatkan kepercayaan publik terhadap figur otoritatif di luar ranah politik.

5. Deepfake dan Manipulasi Visual sebagai Senjata Baru

Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya teknologi deepfake dalam kampanye politik. Meski belum massif di Indonesia, uji coba kecil-kecilan sudah terjadi—misalnya video sintetis yang menampilkan lawan politik mengucapkan hal kontroversial, atau rekayasa visual yang membuat seorang calon tampak lebih dekat dengan rakyat.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam laporan 2025 memperingatkan potensi penyalahgunaan AI untuk mendistorsi realitas politik. Dalam konteks ini, politik pencitraan bukan lagi soal membangun citra positif, tapi menghancurkan citra lawan dengan bukti visual yang tampak meyakinkan—padahal palsu.

Keyword placement: Di era ini, politik pencitraan tidak hanya membangun mitos—tapi juga menciptakan fakta alternatif.

Dampak pada Demokrasi: Antara Partisipasi dan Ilusi

Politik pencitraan di era digital membawa dua dampak paradoks:

✅ Sisi positif: Meningkatkan partisipasi politik—terutama generasi muda yang sebelumnya apatis.

❌ Sisi negatif: Menggantikan rasionalitas publik dengan emosi sesaat, dan mengaburkan batas antara kepemimpinan asli dan kepemimpinan yang “diproduksi”.

Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, bukan hanya pengikut yang loyal pada citra. Tantangan terbesar bukan pada teknologinya—tapi pada literasi politik dan media masyarakat.

Penutup: Menuju Politik yang Lebih Autentik

Politik pencitraan tidak akan hilang—ia adalah produk alami dari masyarakat digital. Tapi kita punya pilihan: membiarkannya mendominasi, atau mengawalnya dengan transparansi, pendidikan, dan akuntabilitas.

Bagi lembaga akademik seperti STISIP Setia Budhi, tugas ini jelas: bukan hanya mengamati, tapi mencetak generasi yang mampu membaca narasi di balik citra, membedakan antara performa dan substansi, serta berani menuntut kepemimpinan yang autentik.

Sebab, demokrasi yang sehat bukan yang paling viral—tapi yang paling jujur.