Pendahuluan: Militer dalam Dinamika Politik Nasional

Sejak awal kemerdekaan, militer memiliki posisi unik dalam politik Indonesia. Tidak seperti banyak negara lain, di mana tentara berada sepenuhnya di bawah kendali sipil, Indonesia justru mewarisi sejarah panjang keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan.

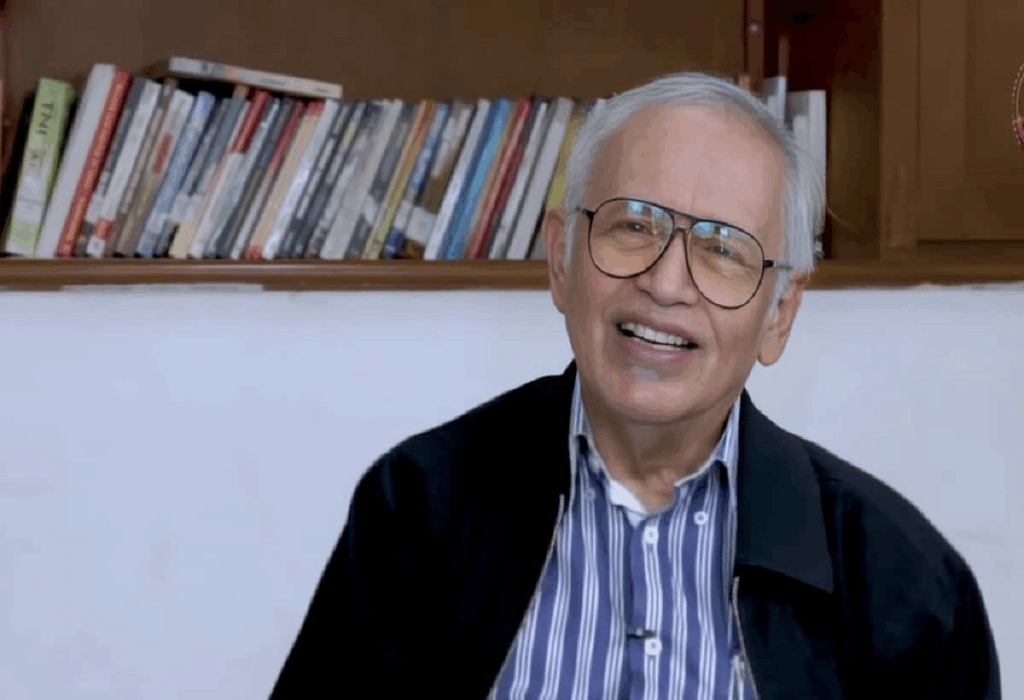

Menurut Prof. Salim Said, sejarawan militer Universitas Indonesia, “tentara Indonesia lahir bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk menjaga dan membangun negara.” Pernyataan ini menggambarkan akar historis relasi sipil-militer yang kompleks: antara pengabdian, kekuasaan, dan politik.

Akar Sejarah: Tentara dari Rakyat dan untuk Rakyat

Pasca proklamasi 1945, Indonesia belum memiliki militer nasional yang terorganisir. Beragam laskar rakyat dan kelompok bersenjata berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Dari sinilah lahir Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 1947.

Karakteristik militer Indonesia sejak awal berbeda: ia tumbuh dari masyarakat, bukan dari rezim yang mapan.

Hal ini menjelaskan mengapa militer merasa memiliki legitimasi moral untuk ikut mengatur jalannya negara, terutama pada masa-masa krisis politik.

Menurut Dr. Ikrar Nusa Bhakti (peneliti senior LIPI), “militer Indonesia selalu melihat dirinya bukan hanya sebagai alat pertahanan, tapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang sah.”

Era Demokrasi Parlementer (1949–1959): Keterlibatan Awal Militer

Pada masa demokrasi parlementer, militer mulai terlibat secara terbatas dalam politik.

Ketidakstabilan pemerintahan dan konflik ideologi mendorong TNI untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga keutuhan nasional.

Puncaknya terjadi pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri sistem parlementer dan mengembalikan konstitusi 1945.

Langkah ini menandai awal mula keterlibatan formal militer dalam politik negara.

Dalam periode ini, muncul istilah “dwi fungsi ABRI” — konsep yang melegitimasi peran ganda militer sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial-politik.

Masa Orde Baru: Dwi Fungsi ABRI dan Politik Stabilitas

Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (1966–1998), militer mencapai puncak pengaruh politiknya.

Konsep Dwi Fungsi ABRI dilembagakan, memberikan tentara hak untuk menduduki jabatan sipil mulai dari parlemen hingga birokrasi daerah.

Menurut Prof. Dewi Fortuna Anwar (BRIN), “Orde Baru membangun model pemerintahan semi-militeristik: stabilitas politik dijaga lewat kontrol sosial, bukan partisipasi rakyat.”

TNI menjadi alat kontrol sekaligus kekuatan politik dominan yang mendukung pemerintahan Soeharto.

Meskipun stabilitas ekonomi dan keamanan relatif terjaga, dampaknya adalah terbatasnya kebebasan sipil dan lemahnya oposisi politik.

Selama tiga dekade, ABRI tidak hanya menjadi penjaga negara, tetapi juga bagian dari elite penguasa.

Reformasi 1998: Awal Pemisahan Militer dari Politik

Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi pada akhir 1990-an mengguncang fondasi Orde Baru.

Setelah Soeharto mundur pada Mei 1998, gerakan reformasi menuntut pemisahan militer dari politik praktis.

Pada tahun 2000, dilakukan reformasi TNI-Polri, di mana Polri dipisahkan menjadi institusi penegak hukum sipil, sementara TNI fokus pada pertahanan negara.

Kursi militer di DPR dan DPRD resmi dihapuskan pada Pemilu 2004.

Menurut Jenderal (Purn) Agus Widjojo, reformasi TNI “bertujuan mengembalikan profesionalisme militer agar bebas dari kepentingan politik kekuasaan.”

Sejak itu, paradigma baru TNI adalah “tentara profesional, netral, dan tunduk pada otoritas sipil.”

Pasca Reformasi: Bayang-Bayang Politik Militer

Meskipun reformasi telah memisahkan militer dari struktur politik formal, pengaruhnya tidak sepenuhnya hilang.

Beberapa mantan perwira tinggi TNI masih aktif di partai politik atau jabatan pemerintahan.

Fenomena ini disebut “politik militer pascareformasi” — di mana pengaruh militer bergeser dari institusional ke personal.

Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC, 2023) mencatat bahwa 18% anggota kabinet saat ini berlatar belakang militer, meskipun tidak lagi mewakili TNI secara institusional.

Menurut Dr. Al Araf, Direktur Imparsial, “relasi sipil-militer di era reformasi bersifat ambigu — di atas kertas netral, tapi dalam praktik masih kuat secara kultural dan politik.”

Militer dan Politik Identitas di Era Modern

Dalam dua dekade terakhir, militer juga berperan dalam menjaga stabilitas politik di tengah meningkatnya politik identitas dan radikalisme.

Namun, hal ini sering menimbulkan perdebatan antara perlunya keamanan nasional dan risiko kembalinya politik militeristik.

Prof. Hermawan Sulistyo (BRIN) menyebut bahwa “peran militer dalam menjaga kohesi sosial penting, tetapi harus diawasi agar tidak bergeser menjadi alat kekuasaan.”

Ia menekankan pentingnya civilian oversight — pengawasan sipil terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan.

Perbandingan Regional: Pelajaran dari Asia Tenggara

Negara-negara tetangga seperti Thailand dan Myanmar menunjukkan bagaimana dominasi militer dapat menghambat demokrasi.

Indonesia relatif berhasil menjaga keseimbangan, meski tantangannya masih ada.

Studi ISEAS–Yusof Ishak Institute (2024) menilai bahwa Indonesia menjadi contoh unik “transisi sipil-militer paling damai di Asia Tenggara,” karena proses reformasi dilakukan bertahap tanpa kudeta atau perang saudara.

Kesimpulan: Menuju Relasi Sipil-Militer yang Demokratis

Relasi antara militer dan politik di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang antara stabilitas dan kebebasan.

Militer telah berperan penting dalam menjaga kedaulatan, tetapi sejarah juga menunjukkan bahaya ketika kekuatan bersenjata terlalu dalam masuk ke ranah politik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Salim Said, “demokrasi yang sehat menuntut militer yang profesional dan sipil yang kuat.”

Artinya, masa depan hubungan sipil-militer bergantung pada kemampuan negara memperkuat institusi demokrasi tanpa mengabaikan peran strategis TNI sebagai penjaga bangsa.

Misi Indonesia ke depan bukanlah menghapus peran militer, tetapi menempatkannya secara proporsional dalam kerangka negara demokratis.

Sumber & Referensi:

- Prof. Salim Said, Militer Indonesia dan Politik Kekuasaan (UI Press, 2019)

- Dewi Fortuna Anwar (BRIN), Civil-Military Relations in Post-Reform Indonesia (2023)

- Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Politik dan Militer di Indonesia Modern (2022)

- SMRC, Laporan Politik Militer dan Pemerintahan (2023)

- ISEAS–Yusof Ishak Institute, Civil-Military Transitions in Southeast Asia (2024)

- Jenderal (Purn) Agus Widjojo, Profesionalisme TNI dan Reformasi Politik (2020)